下一个出口:东莞音乐剧市场化的破与立

作者: admin 2016-07-27 18:02 来源:东莞经济 东莞 音乐剧

北京有京派文化,上海有海派文化,广州有广府文化,但是东莞有什么?脱离了制造业的翅膀,东莞的文化产业贫瘠得如一块干涸的土壤。事实上,东莞缺乏的是一张能够代表其发展特色同时又能与其制造业长处结合起来的城市名片。

东莞经济网讯 有人说,东莞是物质的壮汉,文化的矮子。

北京有京派文化,上海有海派文化,广州有广府文化,但是东莞有什么?脱离了制造业的翅膀,东莞的文化产业贫瘠得如一块干涸的土壤。事实上,东莞缺乏的是一张能够代表其发展特色同时又能与其制造业长处结合起来的城市名片。

“东莞比任何城市都更需要艺术。”东莞市文广新局副调研员周汉标说。

筑巢引凤,只是市场化之路的开始

“音乐剧正在改变东莞这座城市和东莞人的形象,让世人看到东莞这片神奇的热土上,不单有林立的工厂,还有动人的音乐剧。”东莞市委常委潘新潮在第四届中国东莞音乐剧节上如是说。

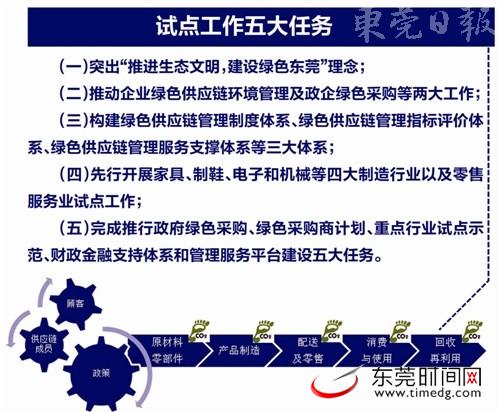

实际上,东莞人明白:由于缺乏音乐剧制作的经验和基础设施,根据文化艺术土壤贫瘠的现状,东莞若单靠自己盲干根本无法带动起音乐剧产业的发展,所以就借鉴了制造业经济发展的模式——筑巢引凤,即把国内外优秀的、顶尖的音乐剧制作公司吸引过来;在发展音乐剧产业的同时,壮大东莞城市音乐剧的声势,培养一批成熟稳定的市场观众。

政府扶持、目标监管、企业投资、项目办团、院线营销,这是东莞在发展音乐剧产业之路上走出的第一步。如果要继续走下去,东莞要攻克的难题还有很多。2005年11月,东莞玉兰大剧院正式落成。此后,玉兰大剧院成为了东莞音乐剧输出的主要路径。

据悉,目前在东莞建立音乐剧生产基地的企业主要以松雷蝶之舞、保利文化、摩登影子剧团为主,在拥有了这样强大的资源后台之后,东莞音乐剧发展之路渐渐走上了正轨。

8年12部莞产原创音乐剧,这是东莞九年努力交出来的答卷。从2006年东莞政府提出要建设“三城一都”至今,音乐剧在东莞已经走过了近十年的历史。在这近十年的发展历程中,创作出了《蝶》、《爱上邓丽君》、《三毛流浪记》、《钢的琴》、《王二的长征》、《王牌游戏》、《妈妈再爱我一次》、《聂小倩与宁采臣》、《下一个出口,望牛墩》、《蔬菜总动员》、《海的女儿》、《啊!鼓岭》12部优秀原创剧作。其中获得国际级音乐剧大奖三次,国家级大奖两次以及多次省级艺术大奖。

正在扩张的“文化绿洲”

谁曾想,八年前的愿景竟成了真,外界越来越多地将东莞和音乐剧联系在了一起,就连普通市民对音乐剧也并不像以前那么陌生了。筑巢引凤,借力打力资源整合,结合东莞的实际情况创新了“政府扶持、目标监管、企业投资、项目办团、院线营销”的模式,东莞在音乐剧方面率先探索出了一片“文化绿洲”。

政府扶持、目标监管、企业投资、项目办团、院线营销,这是东莞特有的模式,也是东莞所独有的模式。筑巢引凤,确实为东莞带来了一时话题的头条和优秀的音乐剧制作公司。但其实际效应究竟如何,这些莞产音乐剧是否具有实际市场空间,仍然有待时间的证明。

然而,从经济学的角度来看,只有稳定的市场,才能带来稳定的产出。音乐剧本身是一种偏小众的高端艺术,比起电影和电视剧,音乐剧在大众中间的接受度不算高。想打开国内音乐剧市场,通常只能依靠引进国外原版音乐剧赢得得一时大众眼球。但引进原版不管从运营成本还是项目可行性上来说,都无法彻底解决本土市场化的问题。如果要依靠驻演和巡演产出票房、形成社会影响,除了过硬的制作水准和优秀的演出人员以外,最重要的就是针对本土市场的研究。韩国著名音乐制作人裴成赫认为,“原创的确是非常重要的,每个国家都需要原创的故事。”

“十多年来,我们一直在做市场。”在提到高端艺术如何与市场化兼容时,松雷音乐剧制作人李盾这样回答。国外的音乐剧固然好,介于文化的差异与代沟,从国外引进剧目的市场仍然限制于高端艺术市场,无法做到真正的艺术普及。但是这一点,国内的音乐剧制作公司完全可以做到。

重新定义音乐剧

1997年,李盾策划制作了大型音乐剧《白蛇传》。凭借着新颖的表演形式和传统的故事结构的融合,《白蛇传》被称为“中国第一部成功改编民间故事成音乐剧的典范”,该剧在深圳21世纪演艺中心创下了演出900场的纪录。

是时候给音乐剧重新定义了。

音乐剧是什么?“我觉得,音乐剧是都市里面都市人的一种生活方式,就是你身边发生的那么一点点的感动、一点点的快乐,发生在你们亲情之间的那么一点点的牵挂,这就是音乐剧。”李盾说。

其实,音乐剧远没有我们想得那么高大上,不过是将一些生活场景艺术化,经过适当的艺术形式加工,将人们的感官享受放大而已。实际上,音乐剧与电影、话剧、演唱会并没有实质性的区别,但却一直被作为一种高级艺术被人们束之高阁。

人们对音乐剧知之甚少的原因并不在于音乐剧本身。艺术作为某种精神形式上的载体,本身就是共通共融的。艺术本没有高低之分,人群也没有高低之论。“之所以造成这种现状的原因是,我们至今还没有一个影响巨大、彻底本土化的成功案例。”周汉标指出,从百老汇到玉兰大剧院,这中间隔的不只是海洋和土地,还有文化和习惯。

找到对的传播模式,才能让音乐剧在本土彻底落地。十年前中国电影市场全年的票房总产出只有20亿,但在2014年这个数字就翻了近15倍,达到了296亿,其中国产电影的票房产出就已达到161亿。从本质上说,不是好莱坞拯救了中国电影,而是中国电影人在十年间不断将国产电影进行本土化、多元化、接地气的尝试,将电影彻底大众化。从此,作为第六艺术的电影业被拉下了神坛,走进了千家万户的生活习惯中。

既然电影可以做到,为什么音乐剧不可以?

2013年,李盾制作了《妈妈再爱我一次》的新音乐剧,在借用故事原版的基调之上,加入了全新的机场刺母事件改编,两年内演出近200场,一举跻身2013年中国音乐剧票房前十强、2014年中国大剧场音乐剧票房五强。《妈妈再爱我一次》是一次大胆而新颖的尝试,它将人们耳熟能详的故事作为一个模板,添加了更加激励的矛盾冲突和不可思议的情节转折,紧紧抓住了母爱和救赎这条线,将一个完整的故事用音乐剧的形式呈现出来。

在喧闹繁杂的都市生活中,每个人都需要一个出口。电影、音乐、瑜伽、座谈、冥想、读书或者其他,都是众多的出口选择。音乐剧也是这些出口当中的一种,人们在故事的冲突和矛盾中宣泄自我,在结束的升华和圆满中找回自我。

“东莞这个模式是对的。东莞发展音乐剧的举动对国内乃至世界音乐剧的发展都具有极其重大的意义。”李盾认为,国内音乐剧市场正处于青春期的躁动时刻,只要稳住了这个时期,未来三年音乐剧将会迎来一个爆发期。

而现在,东莞音乐剧的发展已经走到了一个转折路口。往前,音乐剧的东莞模式已经成功地筑巢引凤;往后,东莞模式接下来该何去何从,仍然尚未可知。

然而,此时东莞模式的音乐剧之路,恰如凌晨三点的太阳,虽未可见光芒,但极地的远方已经亮起了一刹曙光。

微信公众号:“东莞经济”dg136688

有条评论

最新评论

加载更多