东莞各镇街古祠“变身”展现新活力

作者: admin 2016-09-29 10:10 来源:东莞时间网 古祠“变身”展现新活力 古建筑群 粤曲私伙局

9月27日,中央、省、市主要媒体深入麻涌新基村莫氏祠堂、中堂镇潢涌村黎氏宗祠、茶山镇南社古建筑群进行实地走访,感受古老祠堂散发的新魅力。通过“变身”,这些祠堂成为村史展览、粤曲私伙局、非遗展示馆及书画艺术创作基地等。祠堂既保留了原始的功能,又成了群众性精神文明建设和文化传播的阵地。

茶山南社古村落

茶山南社古村落

中堂璜涌村黎氏大宗祠

麻涌新基村莫氏祠堂

古祠“变身”展现新活力

东莞推动各镇街利用祠堂等文物建筑开展公共文化活动

东莞经济网讯 9月27日,中央、省、市主要媒体深入麻涌新基村莫氏祠堂、中堂镇潢涌村黎氏宗祠、茶山镇南社古建筑群进行实地走访,感受古老祠堂散发的新魅力。

通过“变身”,这些祠堂成为村史展览、粤曲私伙局、非遗展示馆及书画艺术创作基地等。祠堂既保留了原始的功能,又成了群众性精神文明建设和文化传播的阵地。

麻涌新基莫氏祠堂:

粤曲名家在此登台献艺

来到麻涌新基村,处处可见小桥流水,不少村民正坐在凉棚下乘凉。走进莫氏祠堂,除了感受到丝丝凉意,还能顺便看村史展览。同时,这里也常开展群众文化活动,几乎每个下午都有村民自发前来表演粤曲。

民俗专家王卫东介绍说, 麻涌新基莫氏祠堂位于新基村八宅坊,坐西向东,五开间三进合院式布局,面阔19.25米,总进深124米,建筑面积892平方米。

该祠始建于明万历年间,保存了在中原地区早已消失的一祠四塾古老建筑型制,具有较高的建筑研究价值,是研究岭南地区祠堂建筑史和新基发展史的重要实物例证。2011年被市政府公布为市级文物保护单位。

2006年底,莫氏祠堂完成大规模维修,并将家族式祠堂延伸转变为“村史陈列馆”、“麻涌镇中小学德育基地”,也成为村民休闲和公共活动的场所。

在祠堂内可以参观了解新基村历史变迁、历史名人、旧时使用的农具等。在村史陈列墙上,除了介绍新基村的村史外,一张1958年的“国务院奖状”尤其引人注目。当时新基农业生产合作社完成大围建设后,农作物产量猛增,经济飞速发展,在1958年12月获得由国务院颁发、周恩来总理签名的《农业社会主义建设先进单位》奖,当时东莞获此殊荣的只有新基村和另外一村。

近年来,莫氏祠堂还成了“古梅乐韵”文化品牌系列活动主戏台,国乐演奏家方锦龙,国家一级演员、戏剧梅花奖获得者倪惠英、梁耀安等名家都曾在此登台献艺。同时,也邀请本土曲艺社的粤曲爱好者一展才艺。

另外,每逢龙舟节、重阳节等传统节日,新基村委都会在祠堂宴请村中长者聚会,弘扬“人伦坊表、孝友家风”的家风祖训。

中堂潢涌黎氏大宗祠:

增添新功能又保持原貌

坐落于中堂潢涌村的黎氏大宗祠,历史悠久,布局独特,内涵丰富。2002年7月,黎氏大宗祠及古建筑群公布为第4批省级文物保护单位。

黎氏大宗祠建于村前中间位置,坐北向南,为三进院落,两侧有厢房,四合院式布局,中间和两侧共有4个天井。大宗祠从始建至今共843年历史,其间经过后人的7次维修,基本保持了祠堂的原貌,且带有了明、清、民国时期的风格特点。

黎氏大宗祠地貌和建筑取形于龟。宗祠建在一块龟形地上,周围环水,有头有手足,祠后有池塘,像是龟从池塘爬行过来,伸向潢水河饮水。

2005年,潢涌村委会在祠内办起了潢涌历史展览馆,辟为德育教育基地。此后,每年都有不少学校、幼儿园、企业、团体组队到黎氏大宗祠参观学习;每年清明节前后潢涌小学都会组织学生到黎氏大宗祠开展“传承家乡传统文化,争当德本少年”大队主题活动,通过介绍先贤们勤奋努力、刻苦学习、尊老爱幼、乐善好施的高尚品德及他们的丰功伟绩,勉励同学们要树立远大目标,谨遵祖训,做一个德才兼备的好学生。

在祠堂内,记者见到了村内老人黎秉铿,他正在祠堂内设的村志编写办公室工作。黎秉铿今年已74岁,退休前曾为潢涌小学校长,他在潢涌长大,工作后就在村内任教,对潢涌村有着深厚的感情。2005年,黎秉铿开始参与编写村志,每天都准时在祠堂里“上班”。他说祠堂和以前比差不多,基本保持了原貌。

茶山南社古建筑群:

文人雅士常相聚

茶山南社古建筑群共有32座祠堂、250多间古民居、40多口古井、22条小巷道,还保存关帝庙、土地庙、苏王庙及文庙、洪圣宫等庙宇遗址。

利用古建筑群丰富的祠堂资源,茶山镇通过提炼融入本村的孝德、长寿、楹联等特色文化,以泥塑、展架、牌匾、条幅等形式进行布置装饰,打造任天公祠、谢氏大宗祠、百岁坊、晚节公祠、晚翠公祠等一批文化祠堂。

谢氏大宗祠是三进三开间祠堂,是村中最大的祠堂,始建于明朝嘉靖三十四年(1555年),距今已有450多年历史了,这里也是南社村谢氏族人祭祖和议事的地方。

谢氏大宗祠是村里最重要的建筑,所以它的装饰也最讲究,一进祠堂,门厅屋顶上的琉璃正脊是1997年重修祠堂时仿照原样订做的,为广东佛山石湾著名的陶瓷珍品。大宗祠内史料丰富,楹联精彩工整,是记载南社村谢氏族人艰苦奋斗、自强不息精神的最好写照。

如今,南社古村内的宗祠既保留了原有的功能,同时也开发出了新功能。例如念庵公祠变身老人活动中心,常有村民在此开展文娱活动。东园公祠变身楹联馆,每年“小雪”这一天,都有文人雅士在此挥毫。应洛公祠变身为美术教育基地,晚节公祠成周树坚艺术馆。

除此之外,祠堂内还设有廉政教育展览,开展廉政教育和爱国主义教育活动、南社斋醮文化活动、茶园游会文化活动、道德讲堂宣讲活动、书画美术写生创作活动、非物质文化遗产知识讲座等文化教育活动。

加强文化名城建设:

政府专项补贴助力祠堂“变身”

通过走访,记者发现这些古老的祠堂都焕发了新生命力。祠堂,早已不再是陈旧的代名词。

平时只有祭祀时走进的祠堂,如今成了村民常流连的文化场所,在祠堂内可以听粤曲,也可以即兴上台表演一番,游客可以了解到祠堂的历史,祠堂更有可能变身为文人雅士聚集的场所。

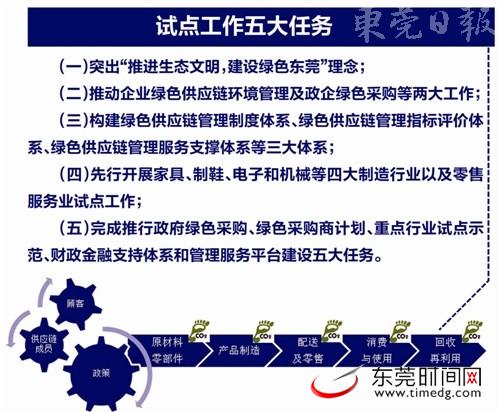

为加强文化名城建设,东莞在有效保护文物资源的前提下,积极推动各镇街利用祠堂等文物建筑开展公共文化活动,充分发挥传统建筑在公共文化建设中的作用。近年来,东莞共投入超4000万元专项补助资金,用于补助纳入文物范畴的祠堂建筑修缮以及利用其开展村史展览、粤曲私伙局、非遗展示及书画艺术创作等活动,使物质文化遗产成为文化传播平台,有效推动东莞公共文化服务的创新发展。经统计,目前我市利用文物类祠堂建筑开展公共文化活动的有112处,其中用作村史展览的45处,用作曲艺社、书画创作基地、文化活动中心等用途的共77处。

下一步,东莞将在此基础上,加强资金与政策的扶持力度,进一步强化宣传,把祠堂变为群众性精神文明建设和文化传播的阵地,全面推动东莞传统文化传承与公共文化建设双发展村落。

有条评论

最新评论

加载更多